Kim Perrotta

Ottawa est devenue l’une des premières communautés au Canada, voire en Amérique du Nord, à inscrire le concept du “quartier du quart d’heure” dans son plan officiel.

“L’objectif de la Santé publique d’Ottawa (SPO) était de faire en sorte que le nouveau Plan officiel de la Ville repose sur un cadre qui crée des communautés saines, inclusives, durables et résilientes “, explique Inge Roosendaal, urbaniste responsable du programme Ma communauté, ma santé à la SPO. Dans le passé, nous utilisions les ” cinq C ” – compact, connecté, convivial, complet et cool – pour décrire notre vision des quartiers qui soutiendraient ces objectifs, mais nous avions besoin d’un concept plus cohérent à communiquer au public et aux urbanistes. Nous avons donc lancé l’idée des “quartiers du quart d’heure” et elle a été favorablement accueillie par nos communautés.”

Processus

Le concept du quartier du quart d’heure a été présenté dans un rapport d’orientation de politiques publiques intitulé Cinq grand changements, qui fut approuvé par le Conseil municipal d’Ottawa en septembre 2019 et qui est devenu le cadre autour duquel le Plan officiel de la Ville a été élaboré.

Pour atteindre ses objectifs, la SPO a affecté deux de ses employés au service de l’urbanisme pendant les trois années requises pour élaborer le nouveau plan officiel.

“Le fait que le personnel de la santé publique ait été affecté au Service de l’urbanisme pendant la durée entière du processus a été déterminant pour l’atteinte de nos objectifs. Par le passé, nous étions des participants que l’on consultait. Cette fois-ci, nous avons collaboré en tant que partenaires pleinement engagés à chaque étape du processus du plan officiel “, explique Inge. “Cela nous a donné le temps de mener de nombreuses conversations avec nos collègues des autres départements. Cela nous a également permis de rassembler les preuves en matière de santé nécessaires pour soutenir les politiques que nous défendions. Nous avons préparé l’un des documents de référence qui a servi à l’élaboration du Plan officiel, intitulé “Healthy Ottawa by Design“. Nous avons ensuite alimenté les discussions sur les nombreuses sections du Plan officiel.”

“Il était en fait opportun que nous nous engagions dans ce processus durant la pandémie de COVID-19, car les résidents d’Ottawa – qui étaient en confinement durant une certaine période – ont vraiment ressenti l’impact de leur quartier sur leur vie“, souligne Birgit Isernhagen, agente de planification et d’évaluation à la SPO. “Ceux qui vivaient dans des quartiers bien aménagés pouvaient marcher et faire du vélo, avoir accès aux services essentiels et profiter des parcs et des espaces verts, tandis que ceux qui vivaient dans des quartiers mal aménagés ressentaient vraiment les effets du confinement sur leur santé physique et mentale. Nous avons commencé à parler du “quartier du quart d’heure” comme d’un quartier résilient aux effets de la pandémie, et cela a trouvé écho auprès du public.”

Résultats

Approuvé par le Conseil municipal en novembre 2021, le nouveau Plan officiel guidera l’aménagement d’Ottawa pour les 25 prochaines années – jusqu’en 2046. Le plan définit cinq grandes orientations stratégiques qui constituent “la base pour devenir la ville de taille moyenne la plus agréable où vivre en Amérique du Nord au cours du prochain siècle”. Ces politiques soulignent la nécessité de:

- Favoriser la croissance par la densification des quartiers existants plutôt que l’aménagement des terrains vierges;

- S’assurer que la majorité des déplacements en 2046 se feront par modes de transport durables comme la marche, le vélo, le transport en commun ou le covoiturage ;

- Appliquer des principes sophistiqués de design urbain et communautaire pour créer des quartiers et des villages urbains plus forts, plus inclusifs et plus dynamiques qui reflètent et intègrent la diversité économique, raciale, et des genres d’Ottawa ;

- Incorporer dans le cadre des politiques d’aménagement, l’énergie et la résilience environnementale, climatique et sanitaire afin de soutenir des “quartiers du quart d’heure”, piétonnables, dotés d’un mélange diversifié d’aménagement, d’arbres matures, d’espaces verts et de sentiers, qui aideront la Ville à atteindre son engagement en matière de climat net zéro prévu pour 2050, sa cible de 40 % du couvert forestier urbain et à accroître la résilience de la Ville face aux effets des changements climatiques.

- Intégrer le développement économique dans le cadre des politiques de planification.

Le Plan officiel définit six orientations stratégiques transversales qui sont mises de l’avant par des politiques de mise en œuvre dans plusieurs sections du Plan. Les politiques relatives aux collectivités saines et inclusives, au changement climatique et à l’énergie, ainsi qu’à l’équité des genres et des races font partie de cette liste.

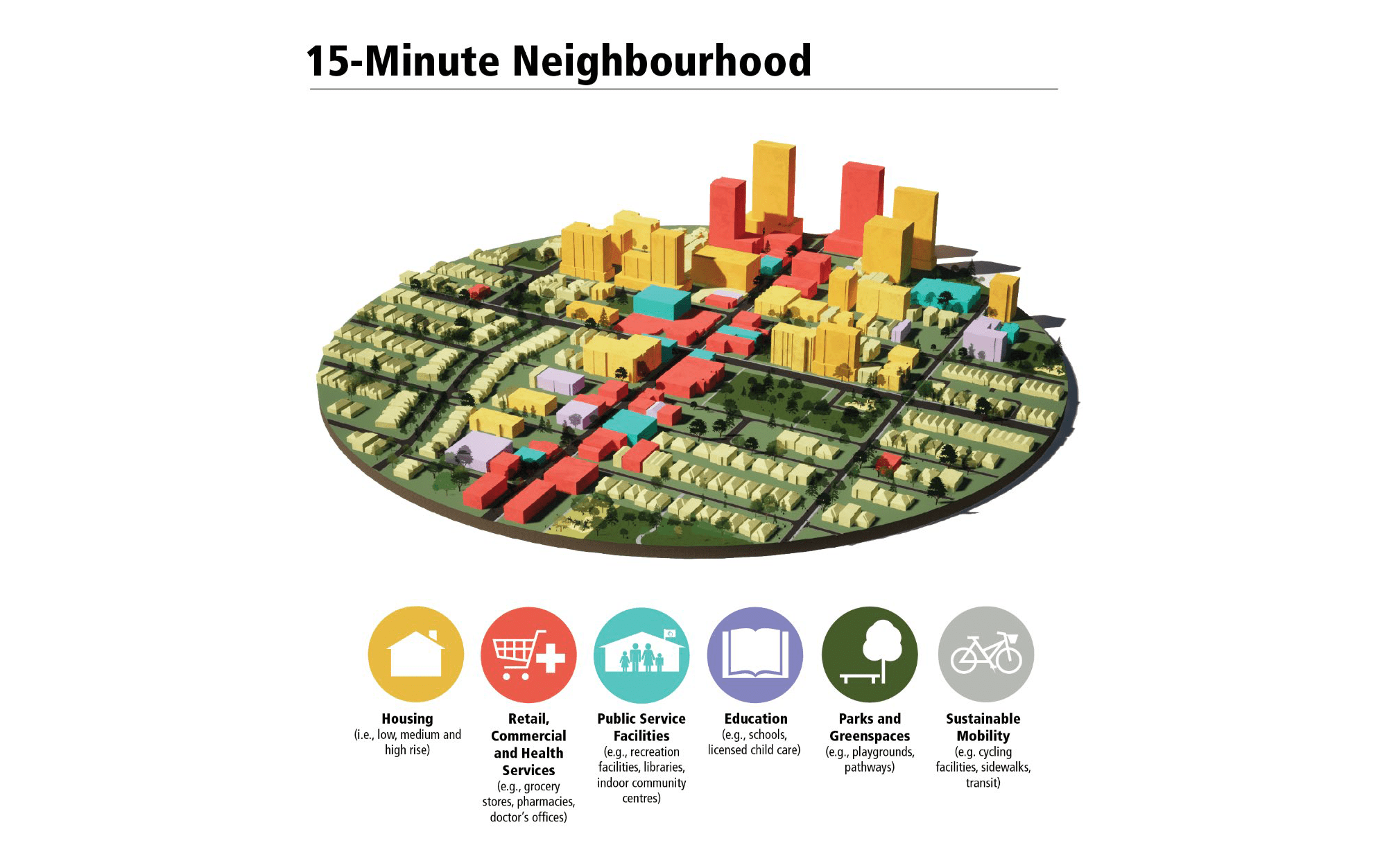

“Bien que les politiques relatives aux collectivités saines et inclusives traitent de durabilité, d’équité en matière de santé, et de communautés accueillantes et inclusives pour tous les groupes d’âges, la pierre angulaire qui rassemble ces éléments est le quartier du quart d’heure“, explique Inge. “Nous définissons le quartier du quart d’heure comme un quartier bien connecté, intégrant un mélange diversifié d’aménagements et comprenant un éventail d’option de logements et de prix abordables, offrant un accès facile aux commerces, aux services, aux écoles et aux garderies, aux emplois, aux espaces verts, aux parcs et aux sentiers, et favorisant le transport actif et le transport en commun.”

“Le personnel de la santé publique n’était pas responsable de l’élaboration des politiques générales portant sur les changements climatiques, mais nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos collègues urbanistes pour veiller à ce que les politiques du Plan officiel tiennent compte des mesures nécessaires pour accroître la résilience des collectivités et protéger le public contre les effets du changement climatique“, ajoute Birgit. “Le plan comprend notamment des engagements visant à réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain, à améliorer l’accès à l’ombre, à préserver la nature, à soutenir les jardins communautaires et la production alimentaire, et à encourager le transport actif, l’utilisation des transports en commun et les loisirs de plein air tout au long de l’année. Le Plan souligne également la nécessité d’utiliser une perspective d’équité et d’inclusion lors de la mise en œuvre des politiques climatiques.”

Des recommandations spécifiques pour ces politiques transversales ont été intégrées dans l’ensemble du Plan officiel afin de s’assurer que les objectifs stratégiques seront effectivement mis en œuvre. Elles seront également soutenues par d’autres politiques et plans qui ont été élaborés par la Ville, ou qui le seront prochainement. Par exemple, en septembre 2021, la Ville a publié Les Quartiers du Quart d’Heure, rapport de référence qui compare les quartiers actuels d’Ottawa aux critères du quartier du quart d’heure et identifie les prochaines étapes à suivre pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques énoncés dans le Plan officiel.